Albino Antonio Celi era nato a Valstagna l'11 aprile 1884.

Abitava in contrada Celi al civico 363, con i genitori e le sorelle Orsolina e Sira. Sua madre Giovanna morì quando era ancora un ragazzo e il padre, che tutti chiamavano Andol, forse perché il suo nome di battesimo era Angelo, si risposò.

Albino non accettò mai che un'altra donna occupasse il posto della madre.

Appena ne ebbe la possibilità se ne andò dal paese e si trasferì in Austria, dove visse arrangiandosi a fare i lavori più disparati. Comunque prima di abbandonare il paese nativo, Albino frequentò le montagne di Valstagna, per tagliare il legname o sfalciare l'erba: gli abitanti di Oliero frequentavano la zona delle Pozzette, quelli a nord il Sasso Rosso e la Val Gadena, quelli del centro invece la Val Frenzela, Col dei Remi e Busa del Cimo.

Nel 1915, a seguito dello scoppio della guerra, il governo austriaco gli impedì di tornare in patria e trascorse altri tre anni lontano dall'Italia e dai campi di battaglia che insanguinavano le montagne dove aveva trascorso la giovinezza.

Subito dopo la guerra sarebbe tornato sulle proprie montagne e dalla Val Brenta salì sull'Altopiano dei Sette Comuni e vi rimase per il resto della sua vita.

Altezza media, fisico asciutto e una favella svelta e tagliente che però usava pochissimo. Il suo modo originale di dare sempre del voi - in dialetto veneto vu - all'interlocutore di turno, gli valse il soprannome Vu, che l'accompagnò per tutta la vita.

Pur essendo uno dei personaggi più noti in tutto l'Altopiano, erano in pochi a sapere il suo nome; il cognome non lo conosce quasi nessuno. Cominciò a lavorare ad Asiago, alla ricostruzione della città devastata dalla guerra. Un'attività che non gli piaceva perché alla sera doveva rispondere a qualcuno del suo operato, e infatti l'abbandonò presto per dedicarsi al recupero: un mestiere da poveri ma che non lo vincolava ad alcun capo o padrone. Cominciò a mettere insieme paletti in ferro, stufe da campo, legna da ardere. Tutte cose che i militari avevano abbandonato nelle trincee, nei baraccamenti, nelle gallerie e sul terreno. Poi si dedicò al recupero dei residuati bellici che era vietato, ma i controlli delle autorità erano scarsi e il Vu fu il pioniere di quella nutrita schiera di uomini che cercarono gli ordigni sparsi sull'Altopiano durante il primo conflitto. Li chiamavano i recuperanti. Per mangiare passavano il loro tempo cercando pezzi di metallo da vendere ai recuperi sparsi in zona. All'inizio si cercava il materiale pregiato come il rame, il bronzo, l'ottone, l'alluminio; il ferro era lasciato sul posto e raccolto alla fine, quando era l'unica roba commerciabile rimasta sul terreno.Diedero ispirazione al film di Ermanno Olmi "I recuperanti" e il modo di vivere in solitudine e in condizioni disagiate, per lo stile di vita semplice e schietto di Albino, figura più volte nel romanzo "Le stagioni di Giacomo" di Mario Rigoni Stren.

C'era però qualcosa che costava più del rame e del bronzo: era la polvere nera contenuta nelle munizioni e nelle bombe. L'adoperavano come esplosivo nelle cave di marmo o per la demolizione di pareti rocciose durante la costruzione di strade e ponti. La quantità di polvere contenuta negli ordigni inesplosi variava a seconda delle loro dimensioni e il ricavato dalla vendita garantiva spesso pranzo e cena per più di un mese ad un'intera famiglia. Una fonte di guadagno pericolosissima, ma chi non possedeva campi, boschi e bestiame non aveva scelta: o si emigrava o per sfamarsi si rischiava la vita. Un'attività che ha portato lutti e dolore fra le genti dell'Altopiano dove è difficile trovare una famiglia che non abbia avuto un congiunto o un parente coinvolto in qualche triste episodio. Il Vu, pur non essendo un temerario, si dedicò a quel pericoloso mestiere.

Un piccone, un martello, una tenaglia e qualche altro attrezzo da lavoro, quattro stracci per cambiarsi, un po' di viveri, un barattolo vuoto che usava al posto del paiolo; metteva il tutto dentro ad un sacco di juta. Con quel misero fardello passò gran parte della sua vita a raccogliere i semi di morte sparsi dall'irresponsabilità degli uomini e interrati dal tempo.

Il Vu non era cattivo e l'ultima cosa che cercava al mondo era di litigare con il prossimo, ma sembrava che si nutrisse di pane e solitudine. Quel suo carattere introverso e chiuso lo rendeva impermeabile a qualsiasi compagnia. Non era religioso. Parlava pochissimo e preferiva rispondere con monosillabi e suoni gutturali. Se qualcuno lo importunava sapeva rispondergli con parole chiare, secche e pungenti. Non fumava ma aveva un debole per il vino perché, a suo dire, gli dava coraggio ed energia. L'alcool, però, non aumentava di una virgola la sua loquacità, nemmeno nelle rare volte in cui giocava a carte coi conoscenti. Non ha mai cercato soci per il lavoro né compagne per la vita e non aveva una dimora fissa sull'Altopiano. La sua casa poteva essere l'abituro sperduto nel bosco, o la casara della malga abbandonata alla fine dell'alpeggio, o la grotta umida sul fianco della montagna dove la notte poteva sentire soltanto il battito del suo cuore e il rumore delle gocce che cadevano dalle stalattiti. Non era facile per nessuno vivere in sua compagnia ma la sua esperienza e la conoscenza del territorio invogliavano i giovani cercatori di ordigni a frequentarlo. Qualcuno provò a seguirlo e a lavorarci accanto ma il sodalizio arrivava difficilmente fino alla fine della stagione perché al Vu non piaceva lavorare con altri recuperanti e, quando ciò accadeva, si allontanava dal posto in cui operava il compagno. La sera si trovavano per passare la notte al riparo, ma lui non aveva mai niente da dire o da chiedere all'altro eremita. Se interrogato rispondeva senza sprecare una sillaba, non c'erano argomenti che potessero coinvolgerlo e, dopo la frugale cena, si avvolgeva nella coperta. Sembrava geloso della sua solitudine.

La domenica sera, uscito dall'osteria, raccoglieva il suo fardello sulle spalle e partiva per la montagna. Camminava tutta la notte per arrivare alla meta al sorgere del sole.

I viveri gli bastavano per una settimana e spesso il materiale recuperato lo vendeva sul posto ai mercanti che vagavano coi loro carri nelle zone frequentate dai recuperanti.

II sabato scendeva in paese con la sera e il ferro che metteva nel sacco assieme alle sue cose. Vendeva il metallo e iniziava il suo svago. Si ubriacava spesso ma non era mai né molesto né invadente. Quando sentiva il peso del vino si sedeva e appoggiava il gomito sul tavolo. Rimaneva per ore con la tempia sul palmo della mano, gli occhi socchiusi.

Ci si accorgeva di lui perché canticchiava ininterrottamente una canzone a bassa voce. Una nenia incomprensibile. Forse non si trattava di una canzone ma di tante parole che, messi insieme, formavano quei discorsi che nessuno gli sentì mai fare.

La stupidità spingeva alcuni giovani a deriderlo. Lo consideravano un barbone indifeso perché dall'aspetto sembrava fragile, ma bastava una sola battuta fuori luogo per ridestarne l'orgoglio. La fierezza illuminava il suo volto e una sola frase, breve e tagliente, era sufficiente per zittire il bullo di turno. Se trovava qualcuno che insisteva, usciva dal locale. Non aveva studiato ma era pratico, semplice, spontaneo e leale. Aveva bisogno di tutto ma non accettava nulla se non sapeva di poter pagare o ricambiare, prima o poi, in qualche modo.

Una domenica pomeriggio, ad Asiago, alcuni ragazzini appena usciti dalla scuola di catechismo giocavano sulla strada. Passarono due frati, si fermarono a conversare con i piccoli e prima di andarsene donarono loro dei santini. Il Vu aveva assistito alla scena, si avvicinò ai ragazzi con mentine e anisette in mano; porgendole loro disse:

- I frati ve ga dà el dolse par l'anima, mi invesse ve dao quelo par la boca.

Poi se ne andò senza aspettare i ringraziamenti. I ragazzi raccontarono l'accaduto ai genitori. Le voce si sparse, la gente cominciò a capire chi era quell'uomo selvatico e trasandato che viveva in montagna come gli orsi. A volte gli inverni nevosi costringevano i recuperanti a lavorare a quote più basse, in spazi ristretti nei quali il sole aveva sciolto la neve. Per brevi periodi anche lui fu costretto a condividere con altri la zona di ricerca.

Un giorno di febbraio la neve copriva le grandi montagne e il Vu si trovò ad operare nella piana di Granezza con un gruppo di recuperanti. Era l'ultimo di carnevale e, oltre a pane e formaggio, alcuni avevano portato crostoli e frittelle. Ne offrirono anche a lui che accettò, a patto che gli altri bevessero dal suo fiasco. Fu un pomeriggio di festa e il vino sciolse le lingue. Il vecchio Nin raccontava dei suoi ingenti bottini fatti di cartucce trovate a sacchi e cassette intere. Verso sera il Vu si alzò per primo, raccolse la sua roba e salutando la compagnia disse:

"Doman vao da n'altra parte parche qua cartuce no ghi n'é pi. Le ga catà tute el Nin. Tutti risero tranne el Nin".

Un giorno il Vu partì alla volta dello Zebio con un giovane conoscente. Sembrava che l'inverno stesse per finire ma gli ultimi giorni di febbraio portarono una perturbazione fredda che coprì le montagne con due metri di neve. Si rifugiarono nelle casare della malga sul monte Zebio; avevano viveri e legna sufficienti per superare le avversità. Fuori continuava a nevicare. Ad Asiago sapevano che i due erano in quella zona e temevano il peggio, così avvertirono le autorità. Una squadra di soccorso fu inviata sullo Zebio.

Era composta da Costa Angelo, conosciuto da tutti come el Moro Sola, Rodeghiero Domenico detto el Vecia, Costa Vittorio e Rigoni Fortunato col suo possente cavallo. I quattro partirono decisi e, dopo parecchie ore di marcia, arrivarono davanti alla malga. Dal fumo che usciva dal camino capirono di essere arrivati in tempo e sgomberarono la neve davanti alla porta. Quando entrarono si trovarono di fronte ai due che, seduti davanti al fuoco, non mostravano alcun interesse per il loro arrivo. Il Vu, che non si era nemmeno giralo a guardarli, rivolto al compagno disse:

"Te Io gavevo dito mi che jera mejo ca fussimo 'ndà in galaria. Là no ne gavarìa trova nessun". Poi si rivolse al capo dei soccorritori e chiese:

"E desso, par caso, no i me metarà mia sol giornal, vero?"

- E parchè no te vui che i te meta sol giornale?- chiese il Moro Sola.

"Parchè no vojo ch'el puttaniero de me pare el vegna saver dove ca son" - rispose seccamente il Vu.

La neve non Io spaventava ma il gelo sì: il terreno ghiacciato gli impediva di scavare. Nei periodi in cui non poteva lavorare doveva sbarcare il lunario con l'aiuto degli altri, il suo orgoglio ferito lo induceva a ritirarsi all'interno di un fienile o nella stalla di qualche conoscente. Quelli erano per lui i momenti più tristi.

Come recuperante aveva sempre cercato di evitare i rischi inutili, ma col passare del tempo imparò a maneggiare gli ordigni esplosivi. Con l'aiuto di qualche specialista cominciò a farli brillare e poi si dedicò al lavoro più delicato: scaricarli togliendo le spolette per recuperare la polvere nera. Come utensili usava leve, mazze e scalpelli ma intelligenza, abilità e passione fecero di lui un esperto. Comprava bombe e proiettili inesplosi dagli altri recuperanti. La sua officina era su un lembo di pascolo di fronte alla galleria dove passava la notte e in quel posto i colleghi depositavano il materiale. Quando aveva soldi a sufficienza, lo mandava a dire ai fornitori che così passavano a trovarlo. Non c'era nessuno che poteva vantare un credito dal Vu.

Al pagamento in denaro aggiungeva una Crema Marsala, il liquore dolce che gli piaceva tanto e aveva sostituito la grappa esplosiva che aveva bevuto per anni. La estraeva da una vecchia gavetta ricoperta di incrostazioni. L'igiene era molto vaga ma lui ci teneva tanto a quel brindisi e se qualcuno lo rifiutava si offendeva.

Ci fu un periodo in cui il suo recapito era presso una stalla in località chiamata Petareitle che si trova in Val Giardini a Gallio. Una domenica d'inverno tre giovanotti lo incontrarono da quelle parti. Era seduto su un muretto al lato della strada.

"Dove veo co sto fredo qua?"- gli chiesero. Non gli piaceva la gente che faceva domande, ma stranamente quel giorno rispose.

"Vao su in Zebio a tor dela roba ca gò lassa là. Bisogna ca la porta a vendere parche no gò pi schei. Quel fiol d'un can dell'Albino Celi li ga magna tuti bevendo e zugando le carte, ma no i lo frega pi". Mentre parlava si accorse di una moneta da dieci lire che era proprio lì ai suoi piedi.

"Ma varda el destin, desso el me fa anca i dispeti "- disse raccogliendola. Quei soldi significavano una giornata di lavoro e uno dei ragazzi commentò.

"A si fortunà, Albino, desso podì passar dal fornaro, tornar casa e nar su doman sol Zebio". "Bravo caro, quei schei là no i xe miga mij. I xè de chi che li ga persi. Al Petareitle gò oncora on toco de pan, a passo a torlo e quelo el me basta fin a doman" - rispose lui. Si alzò e se ne andò lasciando la moneta lì, dove l'aveva trovata. I ragazzi sbigottiti si guardarono in faccia e uno di loro ebbe un'idea. La raccolsero, partirono di corsa e attraverso le scorciatoie arrivarono al Petareitle prima di lui. Entrarono nella stalla, deposero la moneta sulla mensola dove il Vu metteva le sue cose e si nascosero nel fienile adiacente. Lui arrivò poco dopo e, cercando il pane, trovò la moneta. Non si ricordava di avere messo dei soldi in quel posto. La prese in mano e osservandola attentamente cominciò a pensare. Giunse alla conclusione di averla posata lì in un momento in cui il vino gli aveva annebbiato la memoria.

Un pomeriggio si trovava sulla sterrata che da Asiago conduce a Granezza, in località Pria dell'Acqua. Aveva raccolto del materiale ferroso e stava tornando ad Asiago per portarlo al recupero vicino alla stazione. Giovanni Pesavento, detto Joani Kofa, si trovava da quelle parti insieme al figlio Bruno; stavano rientrando anche loro ad Asiago, col carro carico di legna trainato da un cavallo. I due si conoscevano e Joani invitò l'amico a posare il fardello sul carro e a salire anche lui. Il Vu caricò la sua roba ed estrasse una moneta dalla tasca per pagare il nolo.

El Kofa non voleva nulla per nessuna ragione al mondo, el Vu intendeva pagare a tutti i costi. Non ci fu alcuna possibilità di mettersi d'accordo e il Vu riprese il suo cammino col suo carico in spalla.

La sua scelta di vita era invisa alla gente per bene e molti parlavano male di lui quando non era presente. Se veniva a saperlo ne soffriva, ma le sue reazioni non furono mai violente e raramente volgari. A chi gli riferiva le maldicenze del prossimo si limitava a dire frasi come queste:

"Te vedarè come che ghe le canto" - oppure: - "El sentirà quel che nol ga mai sentìo..."

Un giorno, scavando in località Scalambron nei pressi di Lunetta Zebio, oltre al materiale metallico, riportò alla luce un grosso quantitativo di legname che era servito per rinforzare le pareti di una galleria. Le travi erano pesanti perché pregne d'acqua. Le lasciò qualche giorno al sole affinché si asciugassero per poi portarle sulla strada dove sarebbe passato il carro per caricarle. Quando ritornò sul posto non c'erano più, qualcuno le aveva rubate. Quel giorno non lavorò, camminò nervosamente per la montagna brontolando e interrogando malghesi, boscaioli, pastori.

Verso sera si fermò in mezzo ad alcuni recuperanti che stavano riposando e raccontò loro la storia. Passarono dei gitanti e sentirono le sue parole. La figura di quell'uomo vestito di stracci con le scarpe rotte li impietosì e il fatto che fosse stato derubato li spinse ad aiutarlo.

Il Vu, triste e deluso, era seduto su un masso e loro posarono sei colombine accanto a lui senza che se ne accorgesse. Quelle monete valevano trenta lire. Quando se ne accorse prese i soldi in mano e cominciò a chiamare i turisti che si stavano allontanando ma costoro scomparvero nelle pieghe della montagna.

"Quei là i crede che mi sia on poareto che va par carità"-commentò con una punta d'orgoglio.

Visto che non era possibile restituire i soldi voleva dividerli con tutti i presenti.

La sua vita era fatta di stenti, privazioni e solitudine, aveva dovuto guadagnarsi col sudore ogni boccone e bicchiere. Quel dono improvviso lo aveva sconvolto più del furto subito, forse non pensava di meritarlo e per questo voleva dividerlo con gli altri.

Lo convinsero con difficoltà che quel denaro apparteneva solo a lui. Si commosse, salutò e se ne andò verso il suo giaciglio mentre il sole stava morendo.

Un giorno, scavando fra pascolo e bosco, trovò un filone di cartucce. Per raccoglierle tutte incise il terreno in più parli danneggiando la cotica erbosa e alcune piantine di abete. Il guardaboschi lo richiamò, la voce fece il giro del paese e arrivò all'orecchio del Podestà di Asiago che volle redarguirlo. Probabilmente voleva conoscere di persona quello strano tipo di cui tutti parlavano.

Gli spedì un invito scritto col quale il Vu avrebbe dovuto presentarsi in municipio, e glielo fece recapitare tramite il forestale che aveva rilevato il danno. Il Vu non conosceva le parole difficili scritte su quel foglio di carta. Si presentò in Comune, dove erano tutti d'accordo per giocargli uno scherzo e il funzionario che glielo lesse aggiunse di suo che si trattava di un verbale di contravvenzione. II Podestà e le sue guardie gli spiegarono i fatti e lui, che non comprendeva, o fingeva di non capire, rovesciò la situazione con questa battuta:

"Ghe xè na multa da pagare? Femo cussi: mesa me la paghè desso e l'altra mesa sabo che vien, cussi a gò da magnare par do settimane". Il Podestà gli diede la mano prima di congedarlo.

Riuscì a rimanere neutrale durante la seconda guerra mondiale e non fu affatto facile, specialmente dopo l'8 settembre quando, ormai sulla sessantina, passava il suo tempo in alta montagna.

Si trovava sul Corno Bianco quando una pattuglia di tedeschi e fascisti gli chiese se avesse visto partigiani da quelle parti. Lui rispose:

"Mi qua in volta a gò visto gali sidruni e forsei ma no gò mai visto partigiani. Che rassa de osej xeli?"

Era d'estate e si era messo i pantaloni corti. Altri recuperanti che lo videro da lontano non lo riconobbero e qualcuno gli gridò:

"Cossa fetu là bocia?" -Lui, visibilmente contrariato, rispose con una domanda:

"Quanti ani bisogna vere par essere omini?" Un giorno si fermò a riposare vicino alla croce di Sant'Antonio e si accorse che alcuni ragazzini si divertivano a tirare dei sassolini verso il fiasco di vino che aveva posato lì vicino. Per un po' li lasciò fare, poi disse al più grande:

"Se te la ghè con mi dame na bastonà sola testa pitosto de romparme el fiasco de vin". La vita da eremita che conduceva era nemica dell'igiene e aveva abituato il suo stomaco a lunghi digiuni, interrotti da cibi solidi mal conservati e annaffiati abbondantemente da vino e marsala.

Pioveva a dirotto ed era una di quelle giornate in cui non si riesce a distinguere il mattino dal pomeriggio. Un gruppo di recuperanti aveva raggiunto la casara abitata dal Vu e si era riunito intorno al tavolo della cucina. Quel giorno il suo timore era come il tempo e il vociare degli altri gli dava fastidio. Frugò nel suo fardello ed estrasse due arringhe avvolte nel nylon. Le posò sulla gavetta, le coprì d'olio e sale e le mise sulle braci. Pane vecchio, olio e due salatissime arringhe scomparvero in pochi minuti insieme ad una bottiglia di vino. Dopo quel pranzo si sdraiò sulla paglia lontano dal gruppo che aveva infranto la sua solitudine e si addormentò.

Nel decennio che precedette la seconda guerra mondiale il Vu lavorava a Galmarara insieme ad un certo Tecchia, un piemontese che si chiamava Alfredo. Un pezzo d'uomo che abitava a Lusiana dove si era sposato con una donna del posto. Il suo nuovo compagno abbandonò presto quel pericoloso mestiere e ritornò in Piemonte con la famiglia. In quella zona c'era un altro recuperante di Lusiana, Toni Cantele, che con la moglie Carina gestiva un chiosco che si trova sul bivio a 1611 metri d'altitudine nei pressi della malga di Galmarara. Quel luogo venne inserito in tutte le mappe e carte topografiche dell'Altopiano col nome Baracca del Cantele.

Si trattava di un passaggio obbligato per pastori, cacciatori e recuperanti che si fermavano a mangiare qualcosa di caldo. Il marito cercava metallo da vendere e Catina gestiva con grande maestria il rifugio. L'abilità della donna le valse il soprannome di Regina delle Alpi.

Il gestore e il Vu si trovarono spesso ad operare insieme nella ricerca di materiale e nelle fresche notti primaverili il proprietario ospitava l'amico all'interno della baracca.

Toni possedeva un cavallo e un carro sul quale, una volta al mese, caricavano il materiale raccolto. Il Vu scendeva da Galmarara sulla Val d'Assa e proseguiva verso Asiago passando per Camporovere. Il grande recupero dell'Altopiano si trovava nel centro della città, sul piazzale adiacente all'odierno palazzo del ghiaccio. Un ammasso di rottami che comprendeva anche pezzi d'artiglieria pesante ed era gestito da un uomo conosciuto come el Moro del recupero. Costui riceveva il materiale e pagava i recuperanti per conto dell'agenzia Briata.

Ci fu un lungo periodo in cui la strada che scendeva da Galmarara sulla Val D'Assa fu interrotta da una frana. Il Vu dovette prendere quella che da Zingarella scende per Croce Sant'Antonio, di fianco allo Zebio, e sbocca ad Asiago nei pressi del campo d'aviazione.

Arrivato a destinazione, il pioniere dei recuperanti vendeva il materiale e, con i soldi ricavati, la prima cosa che faceva era pagare i piccoli debiti che aveva lasciato in giro prima di partire.

Poi se la spassava qualche giorno nelle osterie. Frequentava il Bar Venezia e la pasticceria Carli dall'aulico Giovanni della Nana. Per il pane si serviva da Rigoni Alfredo (Nappa). Non aveva un posto fisso per passare la notte. A volte si fermava nelle tezze dei Rigoni Stern. Altre volte dal Moro del recupero che aveva sempre un giaciglio per lui.

Il suo rapporto con le donne era freddo e distaccalo come quello che aveva con gli uomini. Un pomeriggio se ne stava tranquillamente seduto in pasticceria e canticchiava, come sempre, con la testa piegata e sorretta dal palmo della mano; stava smaltendo la sbornia. Entrò Valeria, una maestra delle scuole elementari di Asiago, rimasta vedova da giovane. Quell'uomo le faceva pena, gli si avvicinò e dopo averlo chiamato per nome gli diede un bacio sulla guancia. Lui rispose, sorridendo e in modo bonario, ma alla sua maniera: "Asseme stare, va via bruta troja!"

Forse quello era stato il primo e unico slancio di dolcezza rivoltogli da una donna e probabilmente gli era piaciuto. Fra i due c'era un po' di simpatia ma il colloquio rimaneva sempre difficile. Una volta lei insistette per sapere il motivo per cui non aveva fatto il militare. Il Vu non rispondeva ma lei non si dava per vinta. Alla fine lui rispose:

"A no gò fato el militar parche a gò l'osel sbuso" – e chiuse la frase con un moccolo. Il suo volto non esprimeva sorrisi né emozioni e nemmeno tristezza e cattiveria, ma la serenità di un'anima pulita. Diventava acido quando qualcuno intaccava la sua dignità e in quei frangenti le sue risposte erano così taglienti da scoraggiare qualsiasi interlocutore.

Una volta si trovava al bar dell'albergo Venezia. Era seduto in disparte ed aveva assunto la sua abituale posizione dopo avere bevuto qualche bicchiere di troppo. Entrò una signora veneziana che aveva scelto di vivere ad Asiago. In paese la chiamavano Ciorla ed era una donna raffinata che vestiva alla moda e portava anelli e collane. A mattino inoltrato passava da un locale all'altro comportandosi come una principessa.

Quell'uomo vestito di stracci, che canticchiava semiaddormentato in disparte, le sembrò un insulto al decoro del locale che lei onorava con la sua presenza e, rivolta al cameriere, disse:

"Non riesco a capire perché il Comune non si prenda cura di certe persone e le metta al ricovero invece di lasciarle in giro per il paese..." Passarono pochi minuti e il Vu si alzò dalla sedia, si avvicinò al banco e pagò il suo conto. Prima di uscire si rivolse anche lui al cameriere e disse:

"A no so bon capire parchè el Comune el ghe assa che le putane le vaga in giro pal paese invesse de meterle in casin".

Trascorse solitario tra imonti gran parte della sua vita, fino alla vecchiaia, quando si rese conto che non poteva più vivere in montagna e si costruì una baracca sotto il ponte di Roana, continuando però il lavoro di recuperante.

Ammalatosi di polmonite, venne convinto a ricoverarsi all'Ospedale di Asiago. La voce della sua malattia divenne presto di dominio pubblico e molti passarono a trovarlo. Una volta dimesso e quando le sue forze vennero meno qualcuno se ne accorse e gli propose di entrare nella locale casa di riposo dell'Opera Immacolata Concezione di Asiago e lui rispose:

"Sì, d'inverno a posso stare là qualche mese ma quando che va via la neve a ciapo in man el pico e vao in sù". Nell'ultimo periodo della sua vita dormiva in una baracca del Comune in Via Don Giovanni Viero, nei pressi di contrà Ave. In quel posto c'era un forno per bruciare la carta separata dall'immondizia e lui sentiva bisogno di calore.

Morì ad Asiago il 4 aprile del 1963, pochi giorni prima di compiere 79 anni. Al suo funerale comparve una ghirlanda. C'erano quattro gatti; proprio come avrebbe desiderato.

Non aveva lasciato né debiti né crediti, né amici né nemici. Solo il ricordo di uomo povero ma libero di vivere sulla montagna e mostrare solo a lei le sue lacrime.

Tratto da Personaggi e storie dell’Altopiano di Renzo Cappozzo e Sulle tracce della Grande Guerra tra Valstagna e il Col d'Astiago di Mauro Varotto

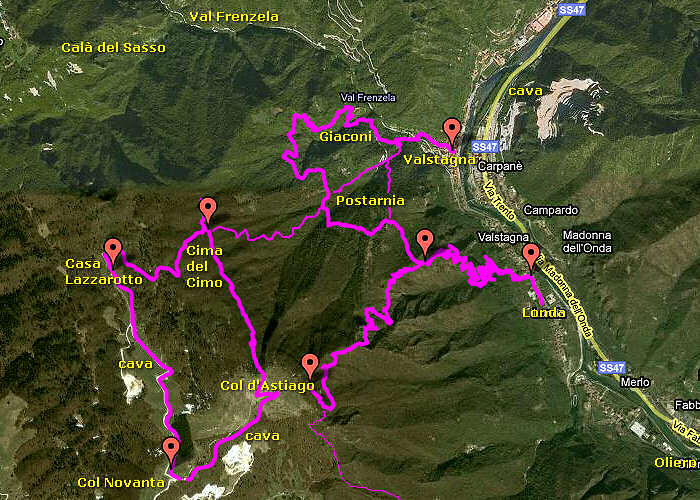

L'Amministrazione comunale di Valstagna ha titolato a lui il percorso escursionistico lungo i segni della Grande Guerra (segnavia CAI 775) tra Londa e il Col d'Astiago, pur non essendo questa una zona in cui il nostro recuperante si trovò ad operare. L'intento è però quello di ricostruire idealmente quel legame tra abitanti e rovine della guerra recentemente smarrito.

Il sentiero del Vu - CAI 775

Manutenzenzione: CAI Marostica

Percorso: Valstagna (m 221) - Col d'Astiago (m 1241)

Dislivello: m 1020

Tempo: ore 3

Difficoltà: E

Dalla contrada Londa si sale tra le case e poi per un “vallegone” tra campi terrazzati, oggi in buona parte abbandonati, si segue l’impluvio della valle Mille Covoli. Si prosegue tra imponenti masiere, in alcuni punti alte oltre 4 metri, aggirando lo sperone roccioso del Casteler. Una prima deviazione a sinistra raggiunge una serie di ricoveri sotto roccia. Si prosegue tra terrazzi abbandonati e ricoperti da boscaglia di carpino, nocciolo, qualche esemplare di albero da frutto, fino a raggiungere la Galleria delle Quattro Bocche, postazione d’artiglieria da cui si gode ottima vista su Valstagna e Carpanè. Si prosegue su mulattiera fino ad intercettare l’Alta Via del Tabacco, che si segue verso destra salendo con stretti tornanti il versante sinistro della valle dei Mille Covoli. Si incontrano i primi ruderi di origine bellica: una cisterna per l’acqua ed un ricovero in roccia.

Ora il sentiero sale quello che un tempo era un versante prato-pascolativo interamente sfalciato, punteggiato da quercie e castagni. Lungo il sentiero si susseguono i ricoveri scavati in roccia, fino ad un pozzo-cisterna, e da li poco dopo alla casetta ristrutturata dei Costellai (45 minuti) Si prosegue tra ricoveri, scassi in roccia, ruderi di baraccamenti in pietra a secco e una galleria lunga circa 30 metri che termina in una postazione d’avvistamento. Si prosegue fino al Dosso Pasqualaite dove si abbandona l’Alta Via del Tabacco, che prosegue sulla destra, e si prosegue a sinistra su ampia mulattiera militare. Si passa accanto ad una cisterna d’acqua e altri ruderi sopra e sotto il sentiero. Si aggira l’impluvio della valle dei Mille Covoli. Dopo una seconda cisterna e un ricovero la mulattiera perde il suo andamento dolce e regolare inerpicandosi tra balze rocciose per condurre ad una galleria a forma di Y con postazione e cisterna d’acqua. Si guadagna rapidamente quota e su una cengia che costeggia la parete rocciosa si raggiunge una postazione di mitragliatrice sotto roccia, dotata di scalini e ottima vista panoramica (1:30 ore).

Al successivo displuvio si piega a sinistra costeggiando la trincea della “Linea delle Stelle”; si continua a salire verso le ardite pareti del Monte Ricco, costeggiando una serie di ampi ricoveri su covoli di origine carsica fino a raggiungere la linea spartiacque tra Val d’Ancino e Valle Stolaita a quota 800 metri. Dalla forcella il percorso s’inerpica sul ripido versante oggi ricoperto da una faggeta, fino a quota 900 metri, dove una traccia sulla sinistra conduce ad una breve linea di trincea e alla balconata della Grottona, con superba vista sul settore meridionale del Canale di Brenta, Bassano e la laguna veneta. Il sentiero sale ora zigzagando un ripido pendio, lungo il quale sono visibili sulla sinistra le feritoie in cemento di due postazioni in roccia. Si raggiunge di nuovo l’impluvio tra le valli Stolaita e d’Ancino e lo si segue a destra in salita costeggiando la linea di trincea, fino a raggiungere il complesso di fortificazioni e manufatti della Forcella di Val d’Ancino. Qui una serie di spettacolari gallerie, tra le quali una lunga 60 metri, con postazioni d’osservazione e di mitragliatrice. Si prosegue fino ad intercettare la strada che a sinistra conduce alla casara di Col d’Astiago; la si segue per poi abbandonarla in corrispondenza di una curva belvedere dove si risale a destra il pendio erboso che intercetta una serie di lunghe gallerie e conduce alla sommità del Col d’Astiago con il caratteristico serbatoio. Si può scendere per il sentiero n° 773 delle Pozzette, una volta raggiunta Malga Pozzette.

tratto da www.magicoveneto.it